徹底解説!2026年より本格化する「GX-ETS」とは?今から備える脱炭素経営の鍵

2050年カーボンニュートラルを目指す中、日本でもいよいよGX-ETS(排出量取引制度)が本格始動しました。

CO₂に“値段”がつく時代が始まり、企業は今まで以上に排出量の「見える化」や削減努力が求められるようになります。

今回は、GX-ETSの基本概要や今後のスケジュール(第1~第3フェーズ)、さらにはEUやアメリカで進む排出量取引制度との比較を通じて、これからの脱炭素経営にどのような影響があるのかをわかりやすく解説します。

すでに非化石証書の価格が上昇し始めるなど、GX-ETSの波は着実に広がっています。

「まだ大丈夫」と思っている企業こそ、今すぐ知っておきたい制度の本質と備えとは?

「GX-ETS(グリーントランスフォーメーション排出量取引制度)」とは

日本政府が2023年から本格導入を進めている新しい排出量取引制度のことで、2026年度の本格運用に向けて段階的に進められています。

企業がCO₂排出枠を売買できる仕組みで、排出削減が得意な企業が余った排出枠を売り、排出量が多い企業がその枠を買うことで全体でコスト効率よくCO₂を削減できるシステムです。

経済の競争力も維持しながら、企業の脱炭素投資を促進する。脱炭素と経済成長を両立しながら達成していくことを目的としています。

なお、GX-ETSは「GXリーグ」が主導しています。

経済産業省が主導し2022年に発足した、脱炭素社会の実現に向けて自主的にCO₂削減に取り組む企業が集まった官民連携の枠組みです。

GX-ETS定着までの各フェーズ

この制度は、段階的に整備されています。

それぞれの段階が3つのフェーズに分けられているので、各フェーズの詳細を説明いたします。

■第1フェーズ:テスト運用(2023年~)

各企業が削減目標を自主的に設定し、実際の排出量に基づきクレジットを売買する取引市場を開始。

認証されたJ‑クレジット・JCM(二国間クレジット制度)クレジット・その他適格クレジットが排出超過枠として利用可能で、市場価格の動きなど、制度の運用データの収集を目指します。

罰則がなく参加も任意で、GXリーグに参加する約600社(主に大手企業)が対象です。

■第2フェーズ:本格運用開始(2026年~)

政府が明確な削減目標(キャップ)を設定し、その範囲内で排出枠の取引を義務化または促進をしていきます。

自主的だった第1フェーズから政府が目標設定指針や業種別基準を策定し、企業目標の客観性・公平性を担保し半義務的な制度へ変化していきます。

このフェーズから排出超過に対するペナルティ制度が検討されていますが、とはいえまだ柔軟な対応が期待されます。

特定の大規模排出事業者(例えば火力発電や鉄鋼など)が対象になります。

■第3フェーズ:本格的なCO₂の“市場ルール”確立(2030年度頃を想定)

CO₂排出量の上限管理と排出量取引が法制化されます。

罰則付きの排出義務が導入される可能性があり、EUのETSのように、国際水準の制度を目指していくフェーズに入るため、GX製品の普及促進や投資市場との相乗効果を意図した制度改革が予想されます。

排出の多い産業全体が対象です。

各国の動き

ここからはEUやアメリカでの類似の制度に関してご紹介いたします。

【EU Emissions Trading System(EU ETS)】

2005年に制度開始し、日本のGX-ETSのモデルにもなっている世界最大規模の排出量取引市場です。

CO₂などの温室効果ガスに「値段」をつけて、排出を抑えるための制度で、企業ごとに排出枠(クレジット)が配分され、余った枠は売却、足りない場合は購入が可能。

排出上限(キャップ)は年々下がるため、EU全体で確実にCO₂削減が進みます。

現在は1トンあたり90〜100ユーロ前後と価格が高騰しており、再エネ投資や脱炭素化の強い動機となっています。

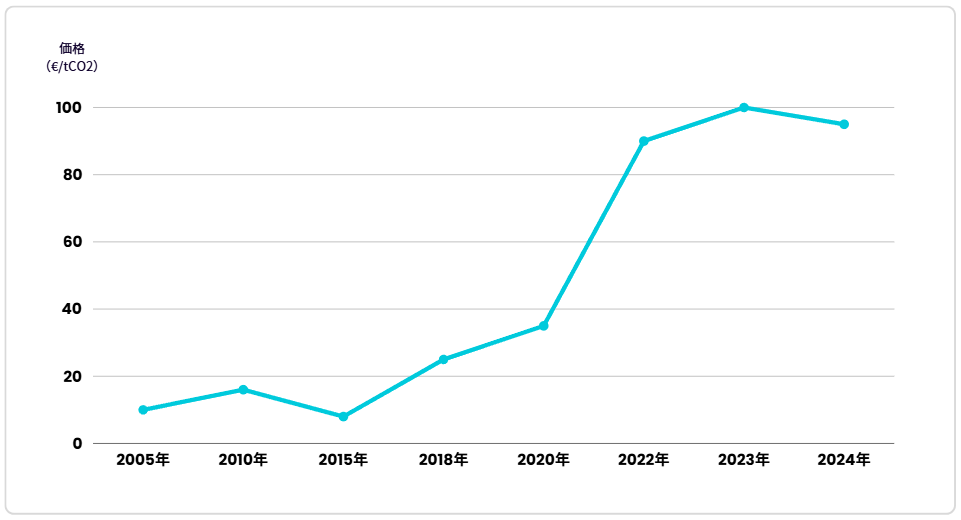

【EU ETS炭素価格の推移グラフ(€/t-CO₂)】

グラフから、2020年以降価格が高騰していることが確認できます。

2020年にEUは「欧州グリーンディール」を発表し、2050年カーボンニュートラル(温室効果ガス実質ゼロ)を法制化しました。

さらに、2030年の削減目標を「40% → 55%削減」へ大幅引き上げ(Fit for 55)。

この政策により、排出枠(キャップ)の削減ペースも急加速し、将来の排出枠不足を見越して、市場が「今のうちに確保しよう」と動いたことが背景にあると考えられています。

制度導入以降、EUは約43%の排出削減に成功し、企業にとっては炭素コストを意識した経営が必須となっています。

【カリフォルニア州 ETS、RGGI】

アメリカ全体では連邦レベルでの全国的なETSは導入されていませんが、州単位で取り組みが進んでいるところがあります。

中でも有名なのが以下の2つです。

1.カリフォルニア州 ETS

発電・製造・燃料供給事業者などが対象。

排出量に上限(キャップ)を設け、企業は排出枠(クレジット)をオークション形式で売買できる仕組みで価格安定メカニズム(最低価格、価格上限)が整備されており、急騰・暴落を防止できるという特徴があります。

2.RGGI

北東部11州(ニューヨーク州、マサチューセッツ州など)が対象地域のアメリカ初の地域間ETS。

主に発電所が対象で、各州が排出枠を発行し、定期的にオークションで販売するという仕組みで、開始後約10年間で電力部門のCO₂排出量を45%以上削減を達成しています。

今後考えうる影響

最後に、GX-ETSが進むことで企業にどういった影響があるのか考えていきます。

CO₂排出量の目標値が明確に設定され、達成のための市場が整えられることによって、削減に対する自助努力が不足している企業は、足りないクレジットを購入せざるを得ない状況になることが考えられます。

またCO₂排出量削減のための施策として非化石証書のニーズが上がり、非化石証書の購入が高額化することも考えられます。

また、Jクレジットの価格変動にも明確な影響が出ています。

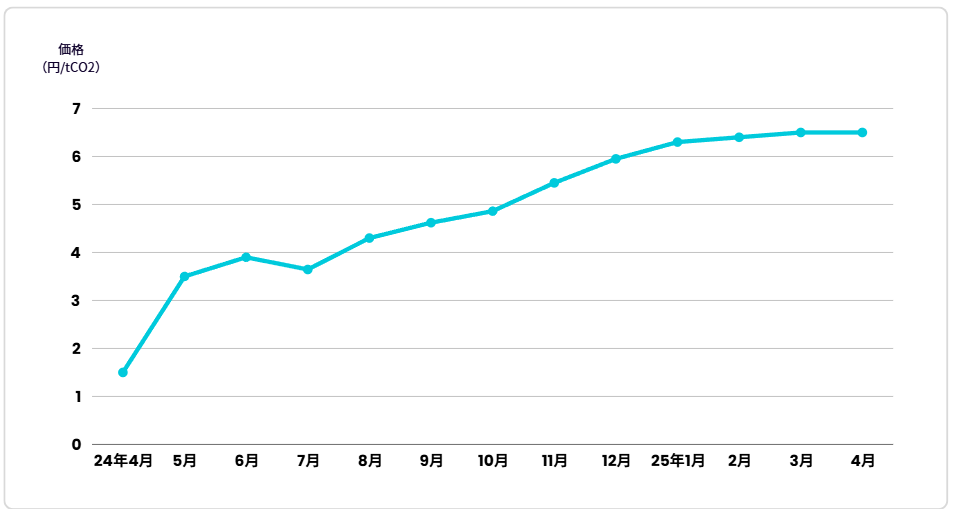

【Jクレジット価格推移】

GX-ETSの排出量取引にJクレジットを活用するため、2022年より東証にて実証実験を行っていたカーボン・クレジット市場ですが、2023年10月より正式に開設されました。

この値動きを見ると、たった1年で価格は4倍以上に跳ね上がっており、再エネ需要の高さが伺えます。

購入する排出枠の価格はJクレジットの値段を参照するものと思われるため、こういった背景を踏まえ、どの程度の予算を見るか、2026年の目標をどこに置くかを検討材料としていただければ幸いです。

ホールエナジーではお客様ごとに最適なプランのご提案や、非化石証書の購入代行を行っております。

再エネや現在の電力に関してご不明点がある場合はぜひ弊社までご連絡下さい。

出典:https://gx-league.go.jp/action/gxets/

非化石証書購入代行サービス

非化石証書購入代行サービス

再エネ導入コンサルティング

再エネ導入コンサルティング

電気料金比較サービス

電気料金比較サービス