賃貸ビル・マンションにおける高圧一括受電とは?請求方法やメリット・デメリットについて解説

電気の種別には低圧、高圧、特別高圧の3つがあります。

特に低圧は50kW未満のものになるのですが、これは一般家庭や賃貸マンションが主に該当します。

ただ、低圧は託送料金が高く、請求される電気料金も高くなりがちです。これを高圧一括受電という仕組みを使うことで、託送料金がより安価な高圧契約に変えることができます。

今回はその高圧一括受電の仕組みについて、解説していきます。

テナント・入居者ごとの低圧個別受電

各テナントや入居者が個別に電力会社と契約する形態です。

この場合、テナントや入居者個人から直接電力会社へ支払いが行われる為、建物オーナーを介してのやり取りは発生しません。

共用部の照明やエレベーターの稼働などに要する電力分の支払いはもちろん発生しますが、それらは共益費で賄う部分となる為、電気料金としてはテナントや入居者へ請求は行われません。

高圧一括受電

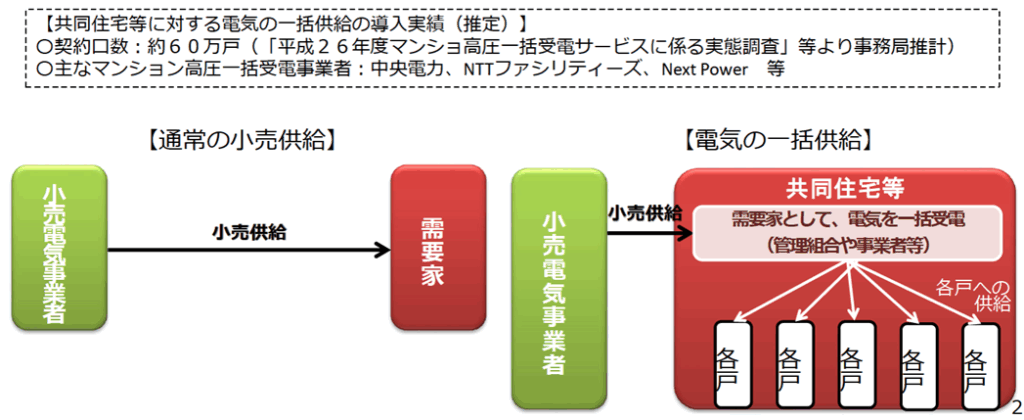

高圧一括受電とは、建物全体を賄えるだけの電力量を電力会社が一括してオーナー側へ請求する形態であり、電気を各テナントや入居者へ割り振る方式の契約です。

商業施設などでは一般的であり、一般家庭への電力供給のように電柱の変圧器を通すことなく高圧のままの電気がビルやマンションへと送られ、キュービクルと呼ばれる受変電設備を通して受電されます。

その電気がさらに低圧へと減圧され、各テナントや入居者へ送られる仕組みです。

この場合、電力会社と契約を結ぶのは建物オーナーであって、テナントや入居者ではありません。

従って電気料金は建物オーナーへ一括で請求される為、建物オーナーから各テナント・入居者へそれぞれの使用量に応じた電気料金を請求する形となります。

請求金額の基本的な算出方法としては、各テナントや入居者のスマートメーターと呼ばれるデジタル電気メーターの検針結果が基準となりますが、アナログメーターの場合はオーナー側が自ら検針作業を行い、各テナントや入居者ごとにざっくりと按分するケースも見られます。

その為、どういった方法で算出されるかは建物によって異なってきます。

※参考:資源エネルギー庁、「共同住宅等に対する電気の一括供給の在り方について」

切り替える際の注意点

テナントビルやマンションが一括受電に切り替える際には、上記の通りクリアしなければならない条件が4つあります。

①契約電力が50kW以上の高圧であり、管理組合の管轄にあること

②導入にあたっては管理組合の承認が必要

③高圧受変電設備(キュービクル)を設置すること

④テナント及び入居者全戸の同意を得ること

①については、「管理組合の管轄にある」という点が重要です。

②については、実際に高圧一括受電に切り替える場合、管理組合の理事会で検討し、高圧一括受電事業者などから説明を受ける必要が有ります。その後、管理組合の総会にかけて、区分所有者の4分の3以上の承認を得なければなりません。

③については、高圧電力を使用する際には必須条件となります。

④については、一部の所有者ではなく、ビル・マンションに住んでいる入居者の全戸が同意しないと高圧一括受電へ切り替えることはできません。マンション内に店舗や企業がある場合にはテナントの同意も必要です。

大規模なビル・マンションになるほど、「入居者全戸」の同意を得ることが難しくなり、多大な労力が必要となります。実際に、1人〜2人の反対で切り替えができなかったケースや、導入をめぐる入居者同士のトラブルが裁判にまで発展したケースも多数存在します。

従って、上記④に関してはかなりハードルが高くなります。

以上の点に留意し、導入を検討する必要が有ります。

高圧一括受電のメリット・デメリット

■メリット①電気代の削減

低圧で個別に電力会社と契約するよりも、高圧一括受電の方が電気代は割安となります。

その理由としては、低圧よりも高圧の方が電気料金単価は安く、受変電設備の維持管理を高圧一括受電事業者や管理組合が行うことにより、割安な高圧区分での託送契約が可能となるからです。

※託送:一般送配電事業者の送配電網を借用する為の契約

■メリット②検針業務や請求事務作業の負担軽減

各テナントやマンション居住者に対して、オーナー側が毎月行う検針業務や電気代の請求事務作業はかなりの大きな負担となりますが、高圧一括受電事業者や管理組合がその業務を代行する事により、オーナー側は複雑な電気料金の請求業務負担を軽減させる事ができます。

その他にも、不動産管理会社や電気料金の収納代行を行う専門業者を利用することにより、検針業務や請求事務作業の負担を軽減させることは可能です。

■メリット③全体像の把握・管理能力の向上

高圧一括受電を導入することで、ビル・マンション全体の電力使用状況を一元管理できる為、効率的なエネルギー管理が可能となります。

使用状況のデータを蓄積・分析することで、ピーク時の使用量調整や設備の運用改善にも活用でき、さらなる電気料金の削減が期待できます。

■デメリット①契約期間の長さ

高圧一括受電は一般的に10年~15年の長期契約となります。

例えば、東京電力エナジーパートナー株式会社による一括受電サービス、「スマートマンションサポート」の場合、契約期間は10年間になります。(その後は原則2年ごとの自動更新です)

なぜ10年もの契約期間になるかと言うと、一括受電に切り替える際に受変電設備や検針メーターの交換など、一括受電サービス会社が負担する設備を減価償却する必要がある為です。従って、より割安となる電力会社へ切り替えたくても、すぐには契約できないといった状況になります。

■デメリット②法定点検時における停電

年1回の法定設備点検の際には停電が発生します。停電時間は1〜2時間ほどでありそう長く

はありませんが、その間、空調設備やエレベーター、給排水設備などの電気機器は停止してしまいます。

医療機関や介護施設などのように、基本的に止めることができない機器を使用している施設では特に注意が必要です。

■デメリット③入居者は電力会社を自由に選択できなくなる

高圧一括受電を導入すると、各戸で個別に電力会社を選べなくなります。

これは、電力自由化時代における大きなデメリットと言えるでしょう。

例えば、電気とガスのセットプランによる割引やポイント還元サービス、時間帯別の料金プランなど、各電力会社が提供する特徴的なサービスを利用できなくなります。

また、新電力会社が提供する再生可能エネルギー中心の環境配慮型プランなど、入居者個人の価値観にあわせた電力会社の選択もできません。電力市場の価格変動や新しいサービスの登場があっても、それらのメリットを享受できないおそれがあります。

まとめ

今回は高圧一括受電について確認してきましたが、導入にはメリット・デメリット双方が存在する為、判断に迷う部分が有るかもしれません。

実際に管理者側と借り主側でトラブルとなり、裁判にまで発展する例も多く見られます。

法的な規制でも、「共同住宅等に対する電気の一括供給については、電気事業法上、小売ライセンスの取得は不要とされているが、「電力の小売営業に関する指針」において、小売電気事業者と同等の需要家保護を行うことを「望ましい行為」として位置付けている。」とされており、高圧一括受電事業者や管理組合の、需要家に対する保護が完全に義務化されていないことが問題点として挙げられるかと思います。

導入して良いものかどうか戸惑う部分も有るかもしれませんが、低圧で個別に契約するよりも高圧一括受電の方が電気代は割安となりますし、検針業務や請求事務作業の負担軽減にも繋がりますので、導入するメリットは大きいかと思います。

今後の予測でも、高圧一括受電はまだまだ増加していく見込みのようです。

弊社ホールエナジーでは、電気料金の一括取得・比較まで行えるサービスを展開しております。

対象物件は高圧・特別高圧ですので、一括受電に変えることでこのサービスを通じ、更なる料金削減を行うことが可能です。

既に一括受電を行っている方、今後一括受電に切り替えることを検討している方は、是非お問い合わせ下さい。

※参考文献:

資源エネルギー庁(共同住宅等に対する電気の一括供給の在り方について)

エネチェンジBiz(高圧電力の一括受電とは? メリットとデメリットを解説)

関西電力:一括受電サービスとは?メリット・デメリットや切り替え時の注意点を解説

株式会社オフィッコス(コラム:ビルオーナー様なら知っておきたい借主への電気料金の請求方法)

非化石証書購入代行サービス

非化石証書購入代行サービス

再エネ導入コンサルティング

再エネ導入コンサルティング

電気料金比較サービス

電気料金比較サービス